17 Settembre 2008 :

17 settembre 2008I DIRITTI UMANI SECONDO GHEDDAFI

Con chi l’Italia ha stretto un Trattato di «amicizia, partenariato e cooperazione»

Il sistema politico libico è di tipo autoritario. Sebbene il nome della forma di governo sia Jamahiriya, che letteralmente vuol dire “Stato delle masse”, il popolo non governa attraverso i consigli locali; questi ultimi sono manipolati in modo tale da lasciare intatto lo strapotere del Colonnello Muammar Gheddafi, esercitato di fatto e ininterrottamente dal 1969.

In questi quarant’anni, il regime libico si è caratterizzato per la persecuzione di ogni forma di dissenso politico, per la repressione sistematica delle libere opinioni individuali e delle associazioni non riconosciute dal regime, per l’assenza assoluta di organi di stampa indipendenti, per l’incarcerazione o la sparizione degli oppositori politici, per il ricorso a tribunali segreti e la tenuta di processi a porte chiuse, per la pratica della tortura e della pena di morte.

L’assenza di tutela dei diritti umani fondamentali fa si che la Libia sia classificata come “paese non libero”, secondo i criteri analitici usati in Libertà nel mondo 2008, il Rapporto annuale di Freedom House sulla situazione dei diritti politici e delle libertà civili paese per paese (www.freedomhouse.org). La classificazione di Freedom House assegna, infatti, alla Libia un voto pari a 7, il peggiore possibile nella scala di valori utilizzata per valutare il grado di libertà esistente in un Paese.

La corruzione è molto diffusa sia nel settore pubblico che in quello privato; la Libia, infatti, si colloca al centotrentunesimo posto tra i centottanta Paesi analizzati, nell’indice di trasparenza internazionale elaborato nell’anno 2007.

Con questo Paese, il 30 agosto scorso, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato a Bengasi un Trattato di «amicizia, partenariato e cooperazione». Ad oggi, 16 settembre, al Parlamento oltre che all’opinione pubblica non è dato conoscere le linee generali e tantomeno i termini precisi di detto trattato né meglio comprendere quali saranno i tempi e i passaggi istituzionali per la necessaria ratifica del documento da parte dei due rami del Parlamento, l’intera vicenda restando avvolta da un incomprensibile alone di mistero. Su questa vicenda, i parlamentari radicali eletti nelle liste del PD hanno presentato sia alla Camera che al Senato una interpellanza urgente al Governo (vedi allegato).

IL TRATTATO “FANTASMA” ITALIA-LIBIA

E’ nota la consuetudine del regime di Gheddafi a intavolare “trattative” ricattatorie nei confronti di altri Stati, la più recente e nota delle quali è sicuramente quella che ha coinvolto le cinque infermiere bulgare e il medico palestinese condannati a morte in Libia con la falsa accusa di aver infettato col virus HIV 426 bambini del Centro ospedaliero di Bengasi (vedi sotto), vicenda che si è risolta positivamente solo dopo un lungo contenzioso che ha visto tra l’altro la Commissione UE stanziare due milioni di euro per un piano di assistenza al Centro ospedaliero di Bengasi e altri “donatori” pagare un indennizzo pari a circa un milione di dollari per vittima.

La tecnica minatoria del creare emergenze per poi chiedere soldi per risolverle, è stata utilizzata spesso dal regime libico caratterizzatosi tra l’altro per l’uso cinico, e destabilizzante il nostro Paese, del dramma dei clandestini che partono dalle coste libiche, oltre che per attacchi diretti alle nostre rappresentanze diplomatiche il Libia come quelli avvenuti in occasione dell’iniziativa dell’allora ministro Calderoli in sostegno della libertà di critica della religione musulmana.

Secondo quanto sottolineato dallo stesso presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ai microfoni del Tg3, grazie all’accordo del 30 agosto scorso, tra le altre cose in Italia «avremo meno clandestini e maggiori quantità di gas e petrolio libico, che è della migliore qualità». Avremo anche capitali libici per l’azionariato Telecom, affare di cui anche si sarebbe discusso nell’importante viaggio di “pacificazione” che il Presidente del Consiglio ha fatto in Libia il 30 agosto scorso.

L’Italia chiede scusa alla Libia… e paga

Secondo quanto riportato da varie agenzie di stampa e dal sito www.governo.it, al centro del Trattato Italia-Libia firmato il 30 agosto scorso vi dovrebbero essere la corresponsione, sotto forma di investimenti in progetti infrastrutturali in Libia, di una cifra di 5 (cinque) miliardi di dollari, per un periodo di 25 (venticinque) o 20 (venti) anni come compensazione per i «danni inflitti alla Libia da parte dell’Italia durante il periodo coloniale» per i quali, ha anche detto il Presidente del Consiglio, «A nome del popolo italiano, come capo del governo, mi sento in dovere di porgere le scuse».

La rilevanza economica di tale indennizzo, che impegnerebbe non solo l’attuale Governo ma anche quelli a venire, ed il “precedente” che ciò costituisce rispetto a situazioni analoghe della storia coloniale che coinvolge paesi della Unione Europea, rendono ancora più incomprensibile la mancata informazione al Parlamento e all’opinione pubblica dei termini del trattato.

In una interpellanza urgente al Governo i parlamentari radicali eletti nelle liste del PD hanno chiesto al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri di rendere con la massima urgenza al Parlamento e all’opinione pubblica informazione piena ed esaustiva dei termini del Trattato di «amicizia, partenariato e cooperazione» tra Italia e Libia che riguarda interessi e impegni, anche futuri, così rilevanti per il nostro Paese, al fine anche di poterlo confrontare con una serie di informazioni acquisite relativamente alla situazione politica generale e, in particolare, dei diritti umani del regime libico eletto interlocutore politico ed economico del Governo italiano.”

Agli italiani espulsi da Gheddafi, invece, niente

Esiste un noto e annoso contenzioso nei confronti della Libia relativo tanto alle famiglie degli esuli cacciati a seguito della “rivoluzione” di Gheddafi - celebrata a Bengasi con la firma del Trattato - quanto a centinaia di imprese che negli anni Ottanta sono state espulse nottetempo da quel paese, contenzioso che, sempre stando a quanto riferito da fonti stampa, non rientra nel documento firmato a Bengasi il 30 agosto scorso.

Nella suddetta interpellanza, i parlamentari hanno chiesto al Governo “cosa intende fare nei confronti degli eredi della ex collettività italiana di Tripoli che si battono da 38 anni per ottenere una legge, sempre rinviata «per mancanza di fondi», che chiuda il contenzioso per i beni confiscati da Gheddafi agli italiani, oltre che nei confronti delle imprese italiane in Libia che negli anni Ottanta sono state improvvisamente espulse da Gheddafi.”

Nessuno tocchi Gheddafi

A seguito di dichiarazioni rilasciate a due giorni dalla firma del Trattato dal Colonnello Gheddafi, riportate dall’agenzia di stampa libica Jana, relative a un articolo dello stesso che prevedrebbe che «l’Italia non userà né permetterà l’uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia», il Governo italiano in una nota diffusa da Palazzo Chigi ha precisato che «l’accordo fa, come è ovvio, salvi tutti gli impegni assunti precedentemente dal nostro Paese, secondo i principi della legalità internazionale», mentre il Ministro degli Esteri Franco Frattini, da un lato, ha confermato che l’accordo con la Libia «prevede un reciproco impegno a non esercitare azioni di aggressione, cosa che l’Italia esclude categoricamente di poter fare» e, dall’altro, ha affermato che «Questo è un trattato bilaterale e… Non si può rimettere in discussione tutti i trattati internazionali degli ultimi vent’anni» e che l’Italia ha «specificato con grande chiarezza che ci sono trattati internazionali che sono multilaterali, che restano ovviamente».

Dal canto suo, l’ambasciatore libico in Italia Hafed Gaddur ha detto che «nessuno ha mai voluto cancellare i trattati internazionali» antecedenti l’accordo tra Italia e Libia, ma che Tripoli vuole «la garanzia» che non si ripeta quanto «successo in precedenza, quando è stata usata una base militare americana nel territorio italiano nell’aggressione del 1986». «Volevamo stare tranquilli che l’Italia non permetterà l’uso di queste basi», ha aggiunto l’ambasciatore.

I parlamentari radicali hanno chiesto quindi al Governo italiano “se i partner dell’Unione europea e i paesi alleati nel patto atlantico siano stati informati dell’iniziativa bilaterale e degli effettivi contenuti dell’accordo, in particolare degli impegni circa le basi Nato, che non poche implicazioni avrebbero nel sistema di alleanze e vincoli internazionali del nostro Paese.”

Il precedente del 2004

Un incontro analogo a quello avvenuto il 30 agosto scorso in Libia, con relativo accordo, ha avuto luogo lo stesso mese di quattro anni fa. Per la precisione, il 12 agosto del 2004, quando l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si recò a Tripoli per firmare un accordo.

Di tale incontro non risulta traccia negli atti parlamentari; ci affidiamo quindi all’articolo a cura di Paola Di Caro del Corriere della Sera del 26 agosto, rintracciabile negli archivi on line.

“L’ accordo tra Italia e Libia firmato a Tripoli il 12 agosto prevede pattuglie miste, composte da agenti italiani e libici, che vigileranno sulle coste da cui oggi partono le navi dei clandestini. Funzionari italiani addestreranno la polizia locale e il Viminale metterà a disposizione mezzi per i controlli. E’ prevista la costruzione di centri di permanenza in Libia entro due mesi. Il progetto inizierà con una serie di strutture «mobili»: tende e attrezzature da campo. Per costruirne di più simili a quelli italiani occorre però un provvedimento normativo ad hoc. L’ Italia sfrutterà i patti bilaterali che ha siglato con alcuni Paesi di provenienza dei clandestini (come l’Egitto) per permettere alla Libia di rimpatriare gli immigrati”.

Escluse le informazioni su citate, i dettagli dell’accordo bilaterale dell’agosto 2004 sono rimasti ignoti. L’Italia si è rifiutata di renderli pubblici nonostante formali richieste avanzate dal Parlamento Europeo, dal Comitato diritti umani delle Nazioni Unite e da organizzazioni non governative. In una Risoluzione su Lampedusa approvata il 14 aprile del 2005, il Parlamento Europeo ritiene che l’accordo segreto “sembra affidi alle autorità libiche la sorveglianza dei flussi migratori e impegni la Libia a riammettere le persone espulse dall’Italia (sulla gestione libica dei rimpatri, vedi sotto, NdR).”

PROIBITO PENSARE… E COMUNICARE

In Libia si riscontra l’assenza di Organizzazioni Non Governative indipendenti. In base al dispositivo della legge numero 19 “Sulle associazioni”, la costituzione di qualsiasi associazione è sottoposta al vaglio e vincolata all’approvazione da parte di un organo governativo preposto allo scopo. Non è prevista una procedura di appello in caso di valutazione negativa. A testimonianza delle informazioni riportate, è utile citare alcuni casi eclatanti di dissidenti politici, sui quali hanno fatto luce e sono intervenute importanti ONG per i diritti umani, a partire da Human Rights Watch (HRW).

Il caso di Fathi al-Jahmi

Il signor Fathi al-Jahmi, il più noto prigioniero politico libico, oggi sessantaseienne, si trova in stato di reclusione dall’ottobre del 2002 per aver criticato Gheddafi e aver invocato stampa ed elezioni libere. Condannato a cinque anni di carcere, fu rilasciato nel marzo 2004 grazie all’intervento del Senatore americano e attuale candidato democratico alla vicepresidenza Joseph Biden. “E’ una passo incoraggiante verso le riforme in Libia… la quale sta cominciando a cambiare il suo atteggiamento su molte cose,” aveva detto il Presidente Gorge Bush.

“Non riconosco Gheddafi come leader della Libia,” aveva dichiarato al-Jahmi appena liberato alla televisione al-Arabiyya. Il giorno dopo, agenti della sicurezza avevano fatto irruzione nella sua casa di Tripoli, arrestando lui, la moglie e il loro figlio maggiore.

Nel maggio 2006, dopo un processo a porte chiuse, al-Jahmi è stato dichiarato incapace di intendere e di volere e, quindi, rinchiuso in un ospedale psichiatrico dove ha passato circa un anno, non avendo contatti con la famiglia né con avvocati.

Attualmente, al-Jahmi è ricoverato sotto stretta sorveglianza presso una struttura medica statale, il Tripoli Medical Center. Nonostante soffra di ipertensione, diabete e disturbi al cuore gli sono state negate le cure adeguate.

Il caso del “Gruppo Idris Boufayed”

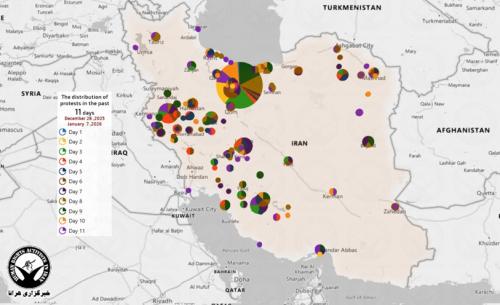

Nel febbraio 2007 gli agenti di sicurezza libici hanno arrestato 14 persone in quanto organizzatori di una manifestazione politica, nella quale non si sono verificati atti di violenza. L’evento era infatti volto a commemorare la morte di undici dimostranti che l’anno prima avevano perso la vita durante scontri con la polizia.

Nei mesi a seguire due dei dimostranti sono stati rilasciati, mentre di uno si sono completamente perse le tracce; del primo, Jum’a Boufayed, liberato il maggio scorso, si erano perse le tracce dal momento del suo arresto; il secondo, ‘Adil Humaid, è stato liberato a giugno; il terzo uomo, `Abd al-Rahman al-Qotaiwi, risulta “scomparso” dal momento del suo arresto nel febbraio del 2007.

Il 10 giugno 2008, il tribunale per la sicurezza dello Stato, creato nell’agosto del 2007 allo scopo di indagare esclusivamente su casi di natura politica e allocato nel carcere Abu Salim di Tripoli gestito dal servizio segreto interno libico, ha condannato gli undici rimasti a un periodo di reclusione che va dai 6 ai 25 anni. L’accusa mossa nei loro confronti era quella di pianificare il rovesciamento del regime, un tentativo poco credibile anche perché il gruppo è stato prosciolto dall’accusa di possedere armi.

Come principale responsabile di questa vicenda è stato individuato Idris Boufayed, il quale ha vissuto in Svizzera per 16 anni prima di tornare in Libia nel novembre 2006 ed essere condannato a una pena di 25 anni. Malato di cancro a uno stadio avanzato, Boufayed è tuttora in prigione nonostante un “collegio medico” d’ufficio ne avesse sollecitato il rilascio.

Il tribunale speciale ha condannato un altro membro del gruppo, Jamal al-Haji, a 12 anni. Le autorità libiche hanno rifiutato di riconoscere la cittadinanza danese o di rispondere al governo danese che ha chiesto di incontrarlo, ponendosi in violazione delle obbligazioni libiche secondo la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari. Pochi giorni prima di essere arrestato, Al-Haji aveva pubblicato un articolo invocando “libertà, democrazia e stato di diritto in Libia”.

Censura e hackers di regime

Non esiste in Libia una stampa indipendente dal momento che i media, per lo più statali, si limitano a dare notizie ed esprimere opinioni esclusivamente filo-governative. D’altra parte è comprensibile la reticenza dei giornalisti che vivono in un regime di censura. In base all’articolo 178 del Codice Penale è previsto l’ergastolo per la diffusione di informazioni che possano ledere l’immagine pubblica del governo libico e la sua credibilità internazionale. Ne è concesso in nessun modo di avanzare critiche alla figura del Colonnello Gheddafi.

Le uniche fonti non censurate sono relegate alla rete web e a canali satellitari; il diffondersi degli internet café ha permesso l’accesso alla rete anche a coloro i quali si trovano nei villaggi più remoti del paese, così come l’uso dei canali satellitari e la connessione alla rete tramite satellite permettono di eludere server statali e la censura; non è raro però che anche i siti internet vengano bloccati dalle autorità governative.

Il principale e più importante giornale libico online è www.akhbar-libya.com che ha base a Londra. Per coloro i quali decidono di firmare i propri articoli rinunciando a celare la loro identità, i rischi sono tangibili. E’ il caso di Abd Al Razeq Al Mansuri che qualche anno fa fu stato arrestato con l’accusa di propaganda contro il governo e condannato a 18 mesi in carcere. Fu rilasciato dopo 14 mesi ma il caso destò nell’editore di Akhbar Libya, Ashur Shamis, la considerazione di usare più cautela per evitare il ripetersi di fatti analoghi. Shamis lasciò il suo paese nel 1969 anno in cui il colonnello prese il potere. Ha fatto ritorno in Libia soltanto una volta nel 1972 e da allora vive in esilio; sostiene con certezza che il colonnello legga il suo giornale, dichiara di essere certo che, nelle eventualità di argomenti troppo scomodi, numerosi hackers vengono mobilitati per cercare di bloccare l’accesso alle informazioni.

Nonostante la censura, molti libici riescono ad accedervi ugualmente utilizzando degli escamotage. La schermata nera che compare digitando il link di Akhbar Libya può essere evitata collegandosi attraverso server proxy o utilizzando connessioni satellitari.

Negli ultimi anni molteplici forme di protesta e di dissenso trovano spazio in una nuova forma di comunicazione on line, ovvero i blog indipendenti, ma i blogger utilizzano pseudonimi per esprimere le proprie opinioni, in modo da rendere più difficile la loro identificazione.

LA TORTURA LIBICA

Scariche elettriche, cavatappi e succo di limone

L’ordinamento giuridico libico vieta qualsiasi pratica di tortura; il governo si impegna a perseguire coloro che si macchiano di questo reato. Nonostante le disposizioni legislative, i casi di tortura, registrati per lo più nelle carceri libiche, sono numerosi, incluso quello di Mohammed Adel Abu Ali (vedi sotto), morto in carcere.

Nel suo Rapporto 2007 sui diritti umani nei vari Paesi, il Dipartimento di Stato americano, che sicuramente non può essere tacciato di ostilità pregiudiziale nei confronti del regime di Gheddafi dopo lo “sdoganamento” internazionale deciso nel 2004, ha così esemplificato i metodi di tortura praticati in Libia: incatenamento a un muro per ore; percosse con bastoni di legno; scariche elettriche; succo di limone nelle ferite aperte; avvitamento di cavatappi alla schiena; fratture delle dita; soffocamento provocato con buste di plastica; privazione del sonno, di cibo e acqua; essere appesi per i polsi o sospesi a un palo inserito tra le ginocchia e i gomiti; bruciature di sigarette; intimidazioni attraverso cani aggressivi. Sono soltanto alcuni esempi delle pratiche utilizzate per estorcere confessioni da utilizzare poi come testimonianze davanti ai tribunali.

Il caso più noto di torture per estrarre confessioni è quello delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese condannati a morte con la falsa accusa di aver infettato col virus HIV 426 bambini (vedi sotto). Dopo aver ammesso la propria colpevolezza, le infermiere e il medico hanno dichiarato a più riprese di essere stati costretti dalla polizia a una falsa confessione, estorta con percosse, scariche elettriche e a seguito anche di violenze sessuali.

Il 10 agosto 2007, in un’intervista su al-Jazeera, Seif al-Islam al-Qadhafi, figlio di Gheddafi, ha ammesso che le infermiere e il medico erano stati “fisicamente maltrattati”. E’ il solo caso noto in cui le autorità libiche hanno aperto un’indagine che si è però conclusa, nel giugno del 2005 e dopo cinque anni di detenzione, con l’assoluzione dei sei funzionari della sicurezza incriminati.

La rivolta del 96’ nel carcere di Abu Salim

Un altro caso degno di nota è legato alla rivolta avvenuta nel carcere Abu Salim di Tripoli il 28 giugno 1996. Le forze dell’ordine risposero violentemente, centinaia di persone persero la vita in circostanze sconosciute. Il Colonnello Gheddafi ha ammesso che le forze dell’ordine hanno ucciso alcuni dei prigionieri allo scopo di sedare la rivolta. In realtà, stando alle testimonianze di un ex prigioniero, le forze di sicurezza avrebbero continuato a utilizzare la forza, uccidendo i detenuti ben oltre il momento in cui la rivolta era stata domata.

Tutt’oggi la Libia non ha fornito alcun dettaglio circa le circostanze né sui nomi e i numeri delle persone che hanno perso la vita nel giugno del 1996. Della commissione ad hoc che il governo avrebbe creato specificatamente per indagare sull’”incidente” si sono perse le tracce.

Nel giugno scorso, in seguito alle iniziative prese dalle famiglie delle vittime, la corte di prima istanza del Nord di Bengasi ha stabilito che lo Stato fosse tenuto a rivelare le identità delle vittime e le modalità del decesso. Secondo le indagini portate avanti da HRW lo stato libico non ha ancora adempiuto a quanto disposto dalla corte. Nel suo discorso del 24 luglio scorso il Colonnello Gheddafi ha dichiarato di aver ricevuto i primi risultati sull’indagine e ha ammesso che c’è stato un uso eccessivo della forza oltre che abuso di potere. Ha promesso un processo pubblico - anche se non è stato ancora stabilito quando - allo scopo di far monitorare la questione dalle organizzazioni dei diritti umani, giornalisti e ambasciatori stranieri.

PENA DI MORTE… E NON SOLO

Segreto di Stato sulla pena di morte

Il “Grande Libro” del 1988 stabilisce che “l’obiettivo della società libica è l’abolizione della pena di morte,” tuttavia il regime di Gheddafi non l’ha ancora fatto, anzi, ha aumentato i reati capitali.

Sono considerati crimini capitali molti reati, tra cui attività non violente come quelle relative alla libertà di espressione e di associazione e altri reati “politici” ed economici. La pena di morte è obbligatoria per gli appartenenti a gruppi che si oppongono ai principi della rivoluzione del 1969, per tradimento e per sovversione violenta dello Stato. La pena di morte è applicabile anche per chi specula su moneta straniera, cibo, abbigliamento o sull’affitto durante un periodo bellico e per crimini legati alla droga e all’alcol (dal 1996). L’articolo 206 del codice penale prevede la pena di morte per i responsabili di “costituzione di movimenti, organizzazioni e associazioni banditi dalla legge,” oltre che per chi aderisce o sostiene tali organizzazioni. L’articolo 166 del codice penale prevede la pena capitale per chi parla o trama con agenti stranieri per causare o sostenere un’aggressione contro la Libia.

Le informazioni su esecuzioni e condanne a morte sono raramente riportate. Nel 2007, sono state messe a morte almeno 9 persone, tra cui 4 nigeriani. Nei primi due mesi del 2008 erano già state effettuate 6 esecuzioni, di cui cinque di cittadini stranieri.

Il 22 novembre 2007, quattro nigeriani sono stati giustiziati in Libia, secondo quanto testimoniato da un altro nigeriano recentemente estradato nel proprio paese dalle autorità di Tripoli. Non sono tuttavia noti i reati per i quali i quattro erano stati condannati a morte né la data esatta delle esecuzioni. Secondo l’autore della denuncia, che ha preferito restare anonimo, sono circa 50 i nigeriani detenuti nelle carceri libiche, 10 dei quali nel braccio della morte. La testimonianza fornisce i nomi di alcuni dei reclusi in attesa di esecuzione: Malam Abdalla Nuhu, Noel Soba Chucks, Alhaji Musa, Alex Onyekachi Chinweze, Simon Emmanuel Abaka e Jonah Okafor Onyema. Alcuni di loro sarebbero in carcere da quasi 10 anni, senza aver ricevuto accuse e processi regolari.

Il 24 gennaio 2008, le autorità libiche hanno giustiziato Emad Abdul Wahed, cittadino egiziano, insieme a un cittadino libico, per un omicidio del 1995. Wahed era in carcere dal 2005. Secondo il capo del Centro Egiziano per l’Indipendenza Giudiziaria, Aid Nasser Amin, l’avvenuta esecuzione è stata notificata dalle autorità al Consolato egiziano in Libia. Le autorità libiche hanno contattato la famiglia di Emad, attraverso il commissario della stazione di polizia di el-Marg, per chiedere se volevano che il corpo del familiare fosse rimpatriato o sepolto in Libia. Emad aveva avuto il permesso di chiamare la sua famiglia prima di essere giustiziato. Amin aveva chiesto a un uomo d’affari egiziano di intervenire velocemente dicendo di “sperare di poter risolvere la questione degli altri 11 egiziani nel braccio della morte, la cui esecuzione potrebbe essere evitata col pagamento del prezzo del sangue.” Amin aveva spedito una lettera al coordinatore delle relazione tra Egitto e Libia, Ahmed Kazaf el-Dam, pregandolo di fermare l’esecuzione, ma era troppo tardi.

Il 28 gennaio 2008, il Daily Guide ha riportato che la settimana prima due cittadini ghanesi erano stati giustiziati in Libia per omicidio. Si tratta di Charles Ansah e Asare Bediako che insieme ad altri due concittadini si trovavano nel braccio della morte dal 2002, essendo stati tutti e quattro condannati a morte per l’omicidio di un cittadino libico. Il Governo ghanese del presidente John Agyekum Kufuor aveva tentato di salvare la vita dei due connazionali, tuttavia – hanno risposto da Tripoli – in base alla legge islamica soltanto i familiari della vittima possono decidere di risparmiare la vita al condannato.

Il 16 febbraio 2008, anche gli altri due ghanesi sono stati fucilati a Bengasi presso il Centro di Riabilitazione di Kofiya, dopo che le domande di grazia e l’intervento in extremis del Presidente del Ghana John Kufuor erano stati respinti. Kojo Blankson e Samuel Ayi Ayitey, che si proclamavano innocenti, erano stati arrestati nel 1998 e condannati a morte per l’uccisione del loro datore di lavoro, un cittadino libico. Secondo il racconto di un funzionario dell’ambasciata ghanese, perfino pochi istanti prima di essere fucilato Blankson avrebbe ribadito di non sapere nulla dell’omicidio. Prima dell’esecuzione, a Blankson è stato consentito di avere un ultimo colloquio con la anziana madre, la sorella e la figlia. Blankson e Ayitey sarebbero stati inoltre implicati in altri due omicidi, rispettivamente di un libico e di un senegalese.

Il 18 dicembre 2007, la Libia ha votato contro la Risoluzione per una moratoria delle esecuzioni capitali approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

La versione libica del “prezzo del sangue”

Secondo la legge islamica, i parenti della vittima di un delitto hanno tre possibilità: chiedere l’esecuzione della sentenza, risparmiare la vita dell’assassino con la benedizione di Dio oppure concedergli la grazia in cambio di un compenso in denaro, detto ‘diyah’ (prezzo del sangue).

Nel 2007, la Libia ha risolto alla sua maniera, ricattatoria ed esosa, quello che possiamo definire un caso internazionale di “prezzo del sangue”, che ha coinvolto le cinque infermiere bulgare e il medico palestinese condannati a morte con la falsa accusa di aver infettato col virus HIV 426 bambini, 52 dei quali sono successivamente morti. Le cinque infermiere bulgare – Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka e Snezhana Dimitrova – e il medico palestinese, Ashraf al-Haiui, che lavoravano presso l’ospedale “Al-Fatih” di Bengasi, erano stati arrestati nel febbraio del 1999 in quello che si sarebbe rivelato a tutti gli effetti un “sequestro a scopo di estorsione”. Diversi esperti internazionali di lotta all’AIDS hanno affermato che l’epidemia fosse già in atto prima del 1998, anno dell’arrivo in città dei sei operatori sanitari.

Dopo la condanna a morte dei sei, emessa nel maggio 2004 da un tribunale di Bengasi, la Commissione UE, per tentare di risolvere il caso, ha stanziato due milioni di euro per un piano di azione, varato nel novembre 2004, per fornire assistenza al Centro ospedaliero di Bengasi. Ma, agli inizi di dicembre, il governo libico ha alzato la posta dichiarando che le infermiere potevano essere risparmiate se la Bulgaria avesse offerto una compensazione in denaro ai parenti delle “vittime”.

Un anno dopo, il 23 dicembre 2005, la Bulgaria, l’UE e gli Usa hanno siglato un accordo con la Libia per fondi da inviare all’assistenza dei bambini infetti e delle loro famiglie e, due giorni dopo, il 25 dicembre, la Corte Suprema ha annullato le condanne a morte rimettendo il caso davanti al Tribunale di Tripoli. Secondo un funzionario libico, la Bulgaria si è accordata con la Libia per 4,4 miliardi di euro come indennizzo per le famiglie dei bambini infettati con il virus dell’HIV. “Le due parti hanno raggiunto l’accordo di pagare 10 milioni di euro per ogni bambino infettato, e per le 20 madri contaminate dal virus,” ha rivelato Driss Lagha, presidente dell’Associazione per le Famiglie dei Bambini Infettati con l’HIV, il 21 gennaio 2006.

A partire dall’11 maggio 2006, è stato aperto un nuovo processo che però si è concluso, il 19 dicembre 2006, con una nuova condanna a morte da parte del Tribunale di Tripoli. La trattativa libica sul “prezzo del sangue” delle vittime riparte.

L’11 luglio 2007, la condanna a morte delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese è confermata dalla Corte Suprema libica, ma il 17 luglio il Consiglio supremo della magistratura libico, presieduto dal Ministro della Giustizia, ha commutato in ergastolo le condanne a morte. La commutazione è giunta poche ore dopo la decisione delle famiglie delle vittime di ritirare la richiesta di condanna a morte per i sei in cambio di un indennizzo pari a circa un milione di dollari per vittima. La “trattativa” è conclusa. La Libia ha ottenuto il massimo e, il 24 luglio, le infermiere e il medico sono stati rilasciati e trasferiti a Sofia su un aereo della presidenza francese.

La liberazione – ha dichiarato Nicolas Sarkozy – è avvenuta sulla base di condizioni politiche e non economiche: né la Francia né l’Unione Europea hanno “versato un solo euro” al regime libico. Ma la Libia fa sapere di aver deciso per l’estradizione degli operatori sanitari perché “sono state soddisfatte le nostre condizioni.” Fonti libiche vicine alle trattative hanno confermato che il rilascio è avvenuto anche grazie al raggiungimento di un accordo con la UE che ha concesso alla Libia aiuti nel settore sanitario. “C’è stato un accordo per equipaggiare l’ospedale di Bengasi e per curare i bambini ... tutte le condizioni politiche sono state soddisfatte,” ha dichiarato la fonte.

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: DA VITTIME A CRIMINALI

Non poca preoccupazione desta anche il settore delle tutela dei diritti delle donne.

Nonostante i tentativi, degli ultimi anni, di portare avanti delle riforme in tal senso, il contesto sociale non permette dei miglioramenti sostanziali. La società libica è infatti fondata su una scala gerarchica profondamente patriarcale; le donne vengono spesso trattate e considerate come dei minori: costantemente sotto la tutela del padre o degli altri parenti di sesso maschile. I problemi principali risiedono nell’approccio governativo alla “gender based violence”, la violenza contro le donne conosciuta con la sigla GBV.

“Il problema non esiste”

Nel 1989 la Libia ha ratificato la CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) e il suo Protocollo Opzionale alla CEDAW, che consente al Comitato ONU competente di ricevere e analizzare le doglianze di individui o di gruppi. Nonostante questo, al momento della ratifica, la Libia ha espresso delle riserve sull’articolo 2 (sul diritto di non discriminazione) e sui commi (c) e (d) dell’articolo 16 relativo alla non discriminazione in materia di matrimonio e di relazioni familiari. La motivazione addotta è stata quella che la Convenzione non può non essere conforme ai dettami della Sharia (diritto islamico).

In Libia non si riscontra la presenza di una legislazione che si occupi delle violenze che avvengono entro le mura domestiche; la disciplina che punisce le violenze sessuali è del tutto inadeguata. Le autorità libiche dichiarano che non è necessario prevedere dei programmi che si occupino delle violenze sulle donne dal momento che non si è riscontrata evidenza del fenomeno.

Non è dunque possibile stimare con esattezza l’entità dei casi; le ricerche di HRW hanno scoperto che le denunce di violenze domestiche sono quotidiane, ma il 99 per cento delle vittime le ritira.

Il problema fondamentale sta nel fatto che la violenza domestica non è proibita dalla legge, la polizia non è addestrata a gestire tali situazioni. Soltanto i casi di stupro più eclatanti vengono perseguiti; il giudice cerca di applicare la soluzione che sia più “conveniente” per entrambe le parti; resta comunque al giudice la possibilità di proporre, a titolo di “rimedio”, il matrimonio tra la donna stuprata e lo stupratore.

Se stuprate, vanno “riabilitate”

Human Rights Watch ha inoltre avviato delle ricerche per indagare sulla diffusa pratica che prevede la detenzione delle donne in centri chiamati di “riabilitazione sociale”.

Questi centri sono supervisionati e amministrati dal Segretario Generale per gli Affari Sociali. Sono due gli scopi che dovrebbero perseguire: dare ospitalità e riabilitare le donne che sono soggette a tenere dei comportamenti contrari alla morale pubblica; “proteggere” le donne minacciate dalle loro stesse famiglie (alcune donne dichiarano di temere il comportamento delle famiglie qualora venissero a conoscenza dello stupro). Le donne possono essere trattenute per un periodo non definito; non è previsto un termine oltre il quale il rilascio diventi obbligatorio. Questa pratica è in violazione con uno dei principi fondamentali del diritto umanitario, ovvero il divieto di detenzione arbitraria. Le circostanze di detenzione nelle strutture indicate rispondono ai criteri di arbitrarietà indicati dal Working Group on Arbitrary Detention delle Nazioni Unite.

Le prime vittime di questa “riabilitazione” sono le donne accusate di aver portato avanti delle relazioni extraconiugali, a prescindere dalla veridicità o meno di tali accuse. Le donne non sono messe nelle condizioni di poter contestare la condanna, né di ricevere assistenza legale. Molte ragazze che “accedono” a queste strutture sono sottoposte, senza consenso, a test volti ad accertarne la verginità. Tale test prevede un’analisi accurata dello status dell’imene; ogni lacerazione riscontrata a prescindere se sia connessa o meno ad un’attività sessuale, è considerata prova della perdita di verginità. Prendere come riferimento lo status dell’imene non ha nessun fondamento né di tipo medico né di tipo legale; gli esperti hanno confermato che lo status dell’imene non è un indicatore credibile per accertare la verginità o meno di un soggetto.

Nell’aprile 2005 HRW ha visitato la Benghazi Home for Juvenile Girls, creata negli anni Ottanta. Nella struttura sono state intervistate cinque ragazzine (tre libiche e due egiziane) di età compresa tra i sedici e i diciassette anni. Tutte e cinque sono state sottoposte, senza il loro consenso, al test sulle malattie trasmissibili e quattro di loro sono state obbligate a sottoporsi al test volto ad accertarne la verginità, effettuato da medici legali di sesso maschile. Tre di loro hanno dichiarato di essere state vittime di stupro. Le donne che si trovano in questa struttura sono trattate alla stregua di criminali e non di vittime di un crimine. Durante il periodo di detenzione non è fornita loro alcun tipo di istruzione eccetto quella religiosa; sono passibili di isolamento che può durare un massimo di sette giorni, alcune ragazze hanno dichiarato di essere state ammanettate durante tutto il periodo di isolamento.

GLI STRANIERI IN LIBIA E I LIBICI ALL’ESTERO

Per la sua posizione geografica di testa di ponte tra il continente africano e quello europeo la Libia è costantemente investita da flussi di migrazione di proporzioni elevate.

Si tratta di persone per lo più provenienti dall’Africa sub-sahariana nel disperato tentativo di raggiungere le coste del “primo mondo” per motivi prettamente economici; non di rado però si riscontrano casi di rifugiati politici che scappano poiché perseguitati dal regime di provenienza (come quelli di Eritrea e Somalia).

La Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra del 1951, principale strumento di diritto internazionale a tutela dei rifugiati e degli apolidi. L’assenza di vincoli internazionali e di una coerente disciplina d’asilo, oltre che la natura autoritaria del regime, hanno come conseguenza la completa discrezionalità delle autorità libiche nei confronti degli stranieri.

Non è raro che gli stranieri, privi di una valida documentazione, vengano arrestati o fermati, maltrattati e da ultimo rispediti nel paese di origine dove rischiano si essere perseguitati o torturati. In Libia infatti si riscontra l’assenza di una determinazione individuale dello status prima della deportazione degli immigrati clandestini.

Maltrattati e deportati

In questi anni si è avuta notizia di migliaia di casi di respingimento di potenziali richiedenti asilo da parte delle autorità libiche, e sono ormai numerose le testimonianze sulla detenzione amministrativa che viene praticata in Libia senza un effettivo controllo di una autorità giurisdizionale, senza alcuna possibilità di difesa.

Migliaia di persone, tra le quali donne e minori sono trattenuti ancora oggi in condizioni disumane, come si è verificato nel caso degli eritrei e degli altri migranti irregolari detenuti nel carcere di Misurata ed in altri luoghi di detenzione, anche fosse scavate nel deserto.

I migranti irregolari, anche quelli giunti in Libia per lavorare, attratti dagli inviti del colonnello Gheddafi ai tempi dell’embargo, sono stati poi rastrellati e utilizzati come merce di scambio. Chi è riuscito a fuggire ha dovuto pagare somme sempre più elevate alla polizia libica. Le giovani donne rischiano di essere stuprate dai trafficanti o da poliziotti in divisa. Così almeno raccontano la maggior parte delle sopravvissute in fuga dall’inferno libico.

E Gheddafi si proclama ancora un campione dei diritti umani e in questa veste ottiene riconoscimenti dalla comunità internazionale. Con questo leader politico e con queste forze di polizia adesso l’Italia ha firmato un vero e proprio accordo politico dopo il protocollo tecnico per la “cooperazione contro l’immigrazione clandestina” già sottoscritto alla fine del 2007.

L’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, che vieta trattamenti inumani e degradanti, e l’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 che sancisce il principio di non refoulement; secondo cui le parti contraenti non possono respingere i rifugiati né i richiedenti asilo in un paese dove rischiano persecuzioni, avrebbero dovuto impedire la conclusione degli accordi tra Berlusconi e Gheddafi.

D’altra parte la Libia manifesta riserve nei confronti delle richieste fatte dall’Unione Europea e, come è suo solito, insiste sul dato che le risorse economiche finora stanziate non sono sufficienti a garantire un aumento dei controlli. Dopo la riabilitazione americana nel 2004 e le generose offerte della diplomazia europea, il Colonnello Gheddafi può permettersi di negoziare da posizioni di forza con qualunque interlocutore malgrado gli allarmanti rapporti delle agenzie umanitarie sul rispetto dei diritti delle persone in quel paese.

I centri di “accoglienza” in Libia finanziati dall’Italia

Nel 2004 veniva promulgata in Italia la legge n. 271, che attribuiva al Ministero dell’Interno la possibilità di finanziare la realizzazione, in paesi terzi, di “strutture utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano”. I finanziamenti elargiti dall’Italia non sono stati mai legati al rispetto dei diritti dei migranti o alla ratifica della Convenzione di Ginevra sul diritto d’asilo, né alla conformità delle strutture di trattenimento agli standard minimi internazionali per la detenzione. Con i fondi stanziati grazie a questa legge, in Libia, negli anni scorsi, erano stati finanziati almeno tre centri di detenzione per migranti, dove le violazioni dei diritti umani sono sistematiche.

A confermare gli abusi non sono state solo le organizzazioni che difendono i diritti umani o i giornalisti che hanno potuto visitare la Libia, ma i vertici dei servizi segreti italiani, come l’ex direttore del SISDE Prefetto Mario Mori che nel 2005, durante una audizione del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, dichiarava come in Libia «i clandestini vengono accalappiati come cani, messi su furgoncini pick-up e liberati in centri di accoglienza dove i sorveglianti per entrare devono mettere i fazzoletti intorno alla bocca per gli odori nauseabondi…».

Mori parlava anche del centro di accoglienza finanziato dagli italiani in Libia, nella località di Seba, al confine con il deserto, uno di quei centri di detenzione dove venivano trasferiti anche i clandestini respinti dai centri di permanenza temporanea italiani. «Il centro – dichiarava Mori – prevede di ospitare cento persone ma ce ne sono 650, una ammassata sull’altra senza il rispetto di alcuna norma igienica e in condizioni terribili». Mori aveva effettuato una visita nel Centro di Seba intorno alla metà di gennaio del 2005, cinque giorni prima dell’incontro del ministro Giuseppe Pisanu con il colonnello Gheddafi.

La legittimazione “globale” del colonnello Gheddafi, quale interlocutore affidabile tanto nella lotta al terrorismo che all’immigrazione clandestina, ha consentito che si intensificassero i rapporti già esistenti di collaborazione con i paesi europei e con l’Italia di Berlusconi in particolare, senza troppo riguardo per quei principi elaborati a livello europeo che dovrebbero imporre in questo ambito standard più elevati per la protezione dei diritti umani.

Le pratiche poliziesche di extraordinary rendition, o di espulsione per motivi di sospetto terrorismo, che l’Italia ha continuato a praticare fino a pochi mesi fa, malgrado le condanne inflitte dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, hanno consentito la esternalizzazione di pratiche che in Europa non sarebbero consentite, trattamenti disumani e degradanti, che vanno dall’arresto arbitrario fino alla tortura nei confronti di migranti ed esuli.

Il caso di Mohammed Adel Abu Ali

Si cita il caso di Mohammed Adel Abu Ali per sottolineare l’incidenza delle politiche di asilo nel contesto delle relazioni euro-libiche non soltanto nei riguardi dei cittadini stranieri che utilizzano la Libia come paese di transito, ma anche nei confronti dei cittadini libici che cercano di lasciare il regime cercando asilo altrove.

Il 20 novembre 2003, il cittadino libico Abu Ali ha inoltrato la richiesta d’asilo alle autorità svedesi. In seguito al rifiuto dell’accoglimento della pratica, su consiglio del suo avvocato, Abu Ali si era recato nel Regno Unito (8 settembre 2005).

Le autorità britanniche lo hanno successivamente rimandato in Svezia dove è stato tenuto in custodia fino al 14 gennaio scorso. Il 6 maggio, è stato riportato in Libia e all’arrivo preso in custodia dalle autorità libiche che il 22 maggio hanno poi informato la famiglia del suo decesso. E’ facile ritenere che la sua morte sia stata causata dalle torture messe in atto durante il periodo di detenzione.

Il 4 luglio scorso, lo stesso Swedish Migration Board ha confermato che Abu Ali era morto mentre si trovava in custodia delle autorità libiche, stabilendo che ulteriori rimpatri con destinazione la Libia sarebbero stati sospesi fino al termine delle indagine portate avanti sul caso.

Provenienti da Guantanamo: dalla padella alla brace

Altri casi controversi riguardano i detenuti libici che si trovavano nel carcere americano nella base di Guantanamo. Stando alle informazioni fornite dal governo statunitense le autorità libiche avevano garantito e assicurato che avrebbero trattato “umanamente” i detenuti rimandati a casa.

Nel dicembre del 2006 gli Stati Uniti hanno rimpatriato in Libia il quarantenne Muhammad Abdallah Mansur al-Rimi, recluso nel carcere di Guantanamo per 4 anni.

Gli Stati Uniti avevano individuato in al-Rimi un membro del Libyan Islamic Fighting Group, gruppo armato accusato di voler rovesciare la dittatura di Gheddafi. L’imputato ha sempre negato l’accusa pur riconoscendo di avere “dei problemi con il governo libico”.

Nonostante la promessa fatta dalle autorità libiche di restituire al-Rimi ai suoi familiari, è stato documentato che almeno fino al gennaio 2008 si trovasse ancora nelle carceri libiche. A tutt’oggi non si hanno notizie di un suo rilascio, né del luogo nel quale questi si trovi.

Le uniche informazioni reperibili provengono dal Dipartimento di Stato americano che dichiara di aver avuto occasione di incontrare al-Rimi nell’agosto e nel dicembre 2007. L’uomo avrebbe dichiarato alle autorità libiche di non essere stato maltrattato, ma HRW ammette di non essere in grado di verificare queste informazioni. Quello di cui si è a conoscenza è che l’incontro di dicembre non è avvenuto nel luogo in cui si trovava il detenuto, ma in un ufficio dei servizi di sicurezza alla presenza di alcuni ufficiali libici e di un ufficiale appartenente alla Fondazione Gheddafi per lo Sviluppo. É noto, inoltre, che al-Rimi non sapesse delle accuse a suo carico e che non gli è stato permesso di avvalersi di alcun tipo di assistenza legale.

Il secondo caso è quello che riguarda il quarantanovenne Sofian Ibrahim Hamad Hamoodah, rispedito in Libia dopo aver trascorso circa sei anni nel carcere di Guantanamo. Proprio come nel caso precedente, non ci sono informazioni circa le ragioni per le quali Hamoodah sia stato trattenuto. Per una seconda volta il Dipartimento di Stato ha dichiarato di aver fatto visita al detenuto nel dicembre 2007. E’ noto che nel gennaio 2008 Hamoodah si trovasse ancora in stato di fermo, senza conoscerne le motivazioni e privo di assistenza legale.

Diverso è invece il caso di Abdul Ra’ouf: il suo rimpatrio dal carcere di Guantanamo è stato infatti sospeso a seguito di proteste sia da parte di alcuni membri del Congresso che di gruppi per i diritti umani.